"Abstraction excentrique"

Jean Dewasne,

Mathieu Matégot,

Nicolas Ionesco,

Nino Calos,

Yves Laloy,

Yves Millecamps

Avec Nino Calos (1926, Messina – 1990, Paris), Jean Dewasne (1921, Lille – 1999, Paris), Nicolas Ionesco (1919, Bucarest – 2008, Malakoff), Yves Laloy (1920, Rennes – 1999 Cancale), Mathieu Matégot (1920, Hongrie – 2001, Angers), Yves Millecamps (1930, Armentières, vit à Poissy)

Remerciements : galerie Chevalier, Paris; Perrotin, Paris; RCM Galerie, Paris.

En 1966, à la galerie Fischbach de New York, Lucy Lippard invite huit artistes – Alice Adams, Louise Bourgeois, Eva Hesse, Gary Kuehn, Bruce Nauman, Don Potts, Keith Sonnier, Frank Lincoln Viner – sous la bannière d’une hypothétique "Eccentric Abstraction".

L’abstraction américaine encore sous la coupe de l’expressionniste abstrait, n’a pas vu venir ces excentriques réunis à la va vite, mais non sans perspicacité par la jeune critique new-yorkaise. Le générique compte des figures dont l’excentricité restera à tout point fidèle à l'affirmation de Lippard : "Une tentative pour estomper les frontières… entre le minimalisme et quelque chose de plus voluptueux et sensuel…" ("An attempt to blur boundaries… between minimalism and something more sensuous and sensual…"1).

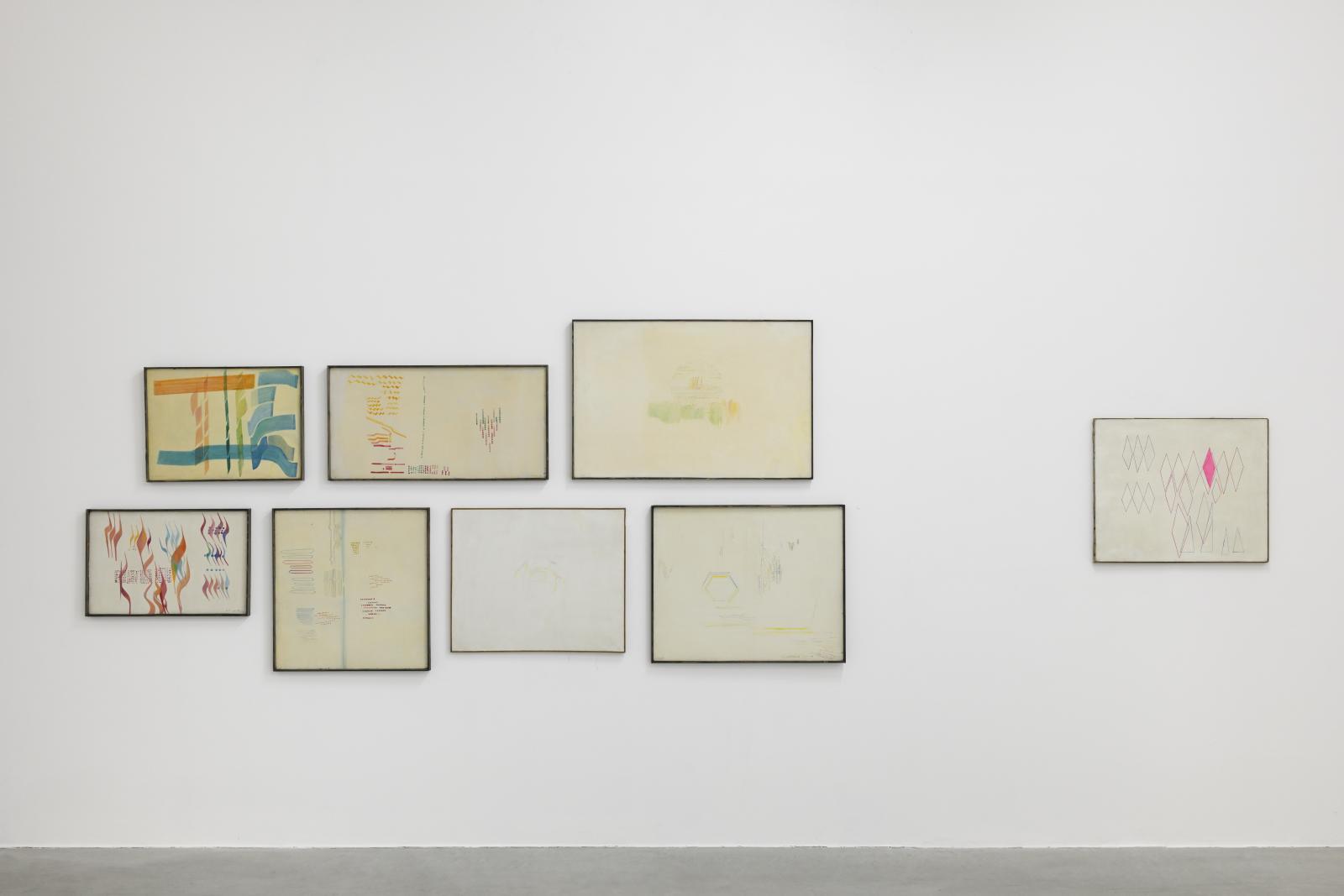

En hommage à Lucy Lippard, retirée au fin fond du Nouveau Mexique, les deux commissaires Seungduk Kim et Franck Gautherot, ont francisé ce qui reste un magnifique titre d’exposition "Abstraction excentrique" en y convoquant des artistes actifs à Paris entre les années 1950 et 1970.

Plongeant dans les méandres de l’abstraction géométrique, dont les tangentes, – depuis César Doméla –, ont arrondi les angles trop droits, six artistes à la gloire éteinte ou passée, se retrouvent sur les cimaises du Consortium Museum pour une bataille de peintures et de tapisseries en marge de ces éternels retours que le monde de l’art connaît et met en scène régulièrement.

Certains d’entre eux ont fait carrière dans les cercles officiels de l’Académie des Beaux-Arts – Jean Dewasne s’est assis dans le fauteuil d’Hans Hartung, et l’a laissé à son tour à Yves Millecamps.

Plongeant dans les esthétiques typées, modernistes devenues compassées avant de revenir au goût du jour, cette bande d’artistes sont réunis ici même par le raccourci de l’excentricité, entre dans le panthéon des redécouvertes, des réajustements, des sautes de goût dont l’institution dijonnaise a le secret.

Dès l’ouverture de l’exposition se dessine une hypothèse où la tapisserie, décorative dans sa nature même, affiche d’emblée sa collégialité avec la peinture. L’art du tissage et l’art de la peinture sont en osmose et défendent ensemble un propos sur l’art accroché aux murs.

La tapisserie avait eu, au cours des âges classiques, dans un concours de virtuosité sans fin, la volonté de rivaliser dans la multiplication des couleurs et des finesses de fils avec l’infini catalogue des couleurs possibles dans la peinture. En vain. Faisant preuve d’une audace iconoclaste, le bataillon des jeunes Lurçat, Picart Ledoux, Dom Robert… allait mettre à mal une telle sophistication pour la remplacer par des aplats, des contours, des couleurs primaires, des tons séparés, dans un renouveau formel et stylistique original. L’engouement est tel que cette catégorie obtient une biennale qui de 1962 à 1995 présentera, à Lausanne, plus de 600 artistes du monde entier.

Mathieu Matégot, le designer fameux de la tôle perforée et du mobilier industriel rude et froid se laissait, lui aussi, aller aux bonheurs des laines tissées aux motifs flous et fouillis enchâssés dans des fonds noirs.

Cinq pièces tissées entre 1955 et 1975 attestent d’un style où le trait nerveux, hachuré, délimitant des zones cernées de blanc plongées dans le noir profond des arrière-plans (Fiction, ca. 1955, Omar Khayyam, ca. 1955, Le Parkhor, ca. 1955) atteint ensuite une plénitude plus classique dans une abstraction colorée en compositions remplissant toute la surface tissée (Tropique du Cancer, ca. 1975, Terra Nostra, ca. 1975).

Le contrepoint pictural est donné par Yves Laloy, le post-Kandinsky rennais, figure mixte, surréaliste reconnu au point d’avoir été porté au-devant par Breton lui-même en couverture du Surréalisme et la peinture, republié chez Gallimard en 1965, avec son fameux tableau Les petits pois sont verts, les petits poissons rouges, 1959. Et peintre abstrait géométrique dans une prolongation presque orthonormée (il a dessiné à la table les plans de l’architecte qu’il a été). Un abstrait oblique, également, au dynamisme coloré entrainant sur des fonds peints à la hâte un semis de points-lignes-plans, de triangles, fléchés pour une peinture pictogrammable que l’on se plaît à découvrir.

La deuxième station ouvre les portes d’une histoire glorieuse, dominante, officielle et académisée d’un artiste du Nord, Jean Dewasne qui à l’instar de son prédécesseur Auguste Herbin né à Quiévy, a porté l’abstraction géométrique "logotypée" à son pinacle, en phase avec le goût visuel de son temps (les années design 1960) et oublié après.

La conjonction d’une esthétique visuelle dans les arts majeurs avec la mode, le design industriel, et les arts graphiques et publicitaires, a contribué à la renommée nationale et internationale de Dewasne, avant que le soft, mou, zen, terre de sienne et verts passés des décennies suivantes l’emportent loin des projecteurs.

Laquées à la couleur industrielle, les peintures sont brillantes, précisément composées à l’adhésif, aux formes courbes cernées parfois de filets blancs, usant d’une dialectique fond/forme imbriquée, à la palette souvent restreinte aux purs blanc rouge noir bleu vert en aplats solides. Les commandes de peintures murales de grandes dimensions ont fleuri et assuré une présence environnementale forte et peut-être envahissante, mais ayant su rester dans la bi-dimensionnalité picturale stricte. Foin des effets 3D des cinétiques ! La tentation sculpturale a malgré tout eu lieu avec les Antisculptures qui prennent comme support des parties de réservoir de moto, ou encore, grâce à une collaboration avec la Régie Renault, avec des éléments de carrosseries d’automobile.

Un autre nordiste lui succède dans le parcours, Yves Millecamps, né en 1930 à Armentières.

Millecamps, sur les traces de Jean Lurçat, a débuté après des études aux Arts décoratifs, une carrière de peintre cartonnier pour la tapisserie. S’éloignant assez vite du lyrisme végétal et symbolique de Lurçat, il va inventer une abstraction déconstruite, "dénouée" où les lignes tracées se séparent des motifs centraux.

À partir de 1963, il ajoute la peinture à l’huile puis à l’acrylique aux tapisseries.

L’abstraction devient cadrée, géométrique et orthogonale, rigoureusement maîtrisée par l’adhésif rectiligne. La palette est assez large et les correspondances colorées sont manifestement très élaborées. Les compositions qui vont peu à peu investir tout le champ de la toile sont uniques et ne paient aucun tribut à qui que ce soit de la mouvance abstraite.

Rétrospectivement nous y découvrons un langage qui a fleuri dans les années 1990 sur les affiches, flyers et couvertures de disques de la musique techno, en phase avec le développement des outils numériques des nouveaux ordinateurs très prisés des graphistes de cette période.

Dans les tréfonds de l’atelier de l’artiste, nous avons vu les dizaines de tests de couleurs, référencés, qui associés aux calques préparatoires tracent le chemin logique vers les peintures de grandes dimensions.

La dernière salle propose un accrochage d’œuvres de deux artistes encore plus singuliers : Nino Calos et Nicolas Ionesco.

Un des pionniers de l’art lumino-cinétique, installé à Paris dès 1956 où il rejoint l’avant-garde en vue de la capitale. Ses premières boîtes lumineuses (1956-1957) aux couleurs atmosphériques mouvantes avec une certaine lenteur, lui assurent une place à part dans cette galaxie, issue de l’abstraction géométrique, et le font qualifier d’impressionniste abstrait !

Proche de Frank Malina et de Nicolas Schöffer, qui ont développé également des recherches lumino-cinétiques, Calos s’affirmera avec des œuvres qui restent picturales, dont Frank Popper disait à leur propos : "Ses Mobiles lumineux dénotent un style très personnel : un mouvement tranquille, poétique, à l’unisson du chant des couleurs". D’autres encore soulignent le caractère cosmique et lyrique de son abstraction, et remarquait qu’il avait su "utiliser l’électricité qui donne à la fois la lumière et le mouvement, s’emparer de matières à la froide origine scientifique, et demeurer peintre, rester poète".

Il figurera dans de nombreuses expositions collectives en galeries ou encore à la fameuse exposition "Lumière et mouvement" au musée d’Art moderne de la Ville de Paris, en 1967, dont Frank Popper est l’un des commissaires.

La picturalité lumineuse de ses boîtes ne font pas oublier sa pratique de peintre sur toile avec des tableaux qui peuvent sembler être l’image arrêtée de ses compositions en mouvements.

Nicolas Ionesco (1919, Bucarest – 2008, Malakoff) arrive à Paris en 1945, où il commence un apprentissage artistique dans l’atelier de Fernand Léger. Les premières œuvres abstraites témoignent d’une proximité avec son professeur dont il va rapidement se défaire pour des compositions en rouge et noir de facture géométrique traitées en aplat. Ses compositions très orthogonales, vont peu à peu s’assouplir, vers le biomorphique, vibratile aux couleurs légères apposées sur des fonds laissés blanc. Les événements picturaux se simplifient jusqu’à la "couleur seule", les monochromes de jaunes éclatants vibrants lui donnent une visibilité internationale.

Pensant avoir épuisé et conduit sa recherche à un point indépassable, il stoppe toute relation avec le milieu artistique et prend le temps d’une réflexion profonde et spirituelle. Il reprendra la peinture à la source d’influences paléochrétiennes des fresques des monastères orthodoxes roumains. Suivront presque chaque année, de nouvelles manières, de nouveaux sujets, pour des peintures en aplats colorés aux personnages stylisées flottant sur de solides fonds monochromes.

La boucle sera bouclée avec les dernières peintures qui renouent avec l’abstraction construite aux couleurs primaires de ses débuts.

— Franck Gautherot & Seungduk Kim

[1] Lucy R. Lippard, “Landmark Exhibitions Issue. Curating by Numbers,” Tate Papers, numéro 12, 2009.